邱仁宗:如何控制流感大流行的传播?

中国人民大学伦理学与道德建设研究中心生命伦理学研究所所长 邱仁宗

黑格尔:“人类从历史中学到的唯一教训就是人类无法从历史中学到任何教训。”

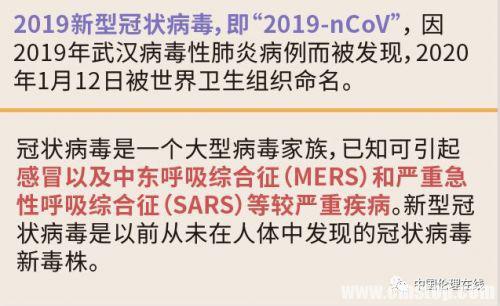

我们在新闻报道中更多看到的术语是“突发性公共卫生事件”。这一术语具有误导性,“突发性”使人容易强调这类事件的“偶然性”和“意外性”,忽视了疫病大流行的传播和控制之道。此次武汉发生的冠状病毒及其引起的肺炎流行事件,我也宁愿使用“流感大流行”(pandemic influenza)这一术语。因为其一它可与SARS、各种类型禽流感都归类为流行性感冒,其共同特点是病毒主要通过咳嗽或者打喷嚏喷出的飞沫传播,喷入空气中的飞沫含有流感病毒,其他人就会通过呼吸把病毒吸入呼吸道,病毒就会在人群中飞快的蔓延、传播、暴发和流行。不同的流感病毒侵袭人类呼吸道的部位不同,因而引起的症状和疾病种类不同。冠状病毒似乎喜欢侵袭呼吸道下部,引起肺炎,因此致病性严重,治疗困难。其二流感的复发性强,因病毒多变,它可以不同的形式传播,感染人后出现不同的症状。但即使如此,它们的基本传播途径并没有变化,因而控制它们的基本办法也不应有变化。我用这个术语也是为了强调黑格尔的名言如此贴切!用中国老百姓的话就是:好的伤疤忘了疼!

世界卫生组织最近评估,武汉发生的流感已经在中国造成大流行,即在全国范围的流行,但还没有造成世界性大流行,即global pandemic. 流感大流行在SARS以及后来的禽流感流行期间有许多的伦理学讨论,WHO还专门出版了一本有关准备对付流感大流行中伦理问题的书,为大家应对可能发生的流感大流行提供行动指南。我国讨论公共卫生伦理问题的出版物较少,翟晓梅和我合写的《公共卫生伦理学》有专门讨论公共卫生伦理原则、如何处理好维护公共卫生与限制个人自由之间关系的伦理问题,以及传染病控制中的伦理问题,也是世界上第一本系统论述作为生命伦理学组成部分之一的公共卫生伦理学的书。

运用公共卫生伦理学的伦理原则,应对像武汉引起的大流行,首要原则就是将干预措施的效用、有效性放在第一位。对于没有特效药物和疫苗的流感大流行的控制,唯一有效的办法就是隔离,隔离的目的就是避免非感染者接触到感染者(不一定都有症状)喷入空气中的飞沫(其中有病毒)。上次SARS我们在疫情严重的城市采取社区隔离、隔离治疗、停止集体活动、个人戴口罩等措施,无一不是实施隔离措施。对于重症病人的隔离治疗,则既是为了治疗其症状,加强体内抗病能力,也是防止他们再次感染病毒使病情加重。隔离的有效性,无论在控制SARS,还是在控制禽流感方面,都已经证明是有效的。然而,这就产生另一个伦理问题,我们如何在采取隔离措施时保护个人的自由和权利呢?隔离限制了个人的自由和权利,可是如果不隔离,或有人脱离隔离,如跑到疫情严重的地方,或频频出入公共场所,也不愿意带口罩,个人感染病毒,发生严重症状,个人的自由也就立即丧失。这是隔离措施与个人自由存在一致的方面。但个人服从隔离,他必然在一个时期在不同程度上丧失他的自由和权利,而他的自由和权利并不完全仅仅为他个人的利益服务的,也许他有重要的会议要参加,有些重要的事情要做,而这些会议或活动涉及公共利益。那么,如何在有利于控制疫病传播的隔离措施与限制个人自由之间获得一个合适的平衡呢?这就是公共卫生伦理学中,尤其是传染病控制中的一个最基本的伦理问题。公共卫生伦理学研究的结果是,处理这个伦理问题要遵循若干伦理原则:

第一,要有证据或经验证明并得到理性辩护的是,这种限制个人自由的隔离措施确实是对控制病毒的传播是有效的(utility)。公共卫生决不去采取根据某个理论演绎出来的但在实际上没有证据证明有效的措施,包括不采取根据中医四证八纲推演出来的治疗方法,除非有临床试验证据证明有效。

第二,有不同形式和不同程度的隔离措施,我们采取的隔离措施要与病毒传播的速度和引起疾病的严重程度(尤其是死亡率高低)相称或成比例(proportionality)。例如对SARS采取社区隔离、隔离治疗、禁止公共集会,对禽流感采取自愿居家隔离一周。此次我们采取封城、隔离治疗、禁止公共集会、鼓励居家隔离二周等。我认为这些不同的隔离措施都是与疫情的特点相称的。

第三,这种隔离措施是控制疫病所必要的(necessity)。例如对于SARS和此次冠状病毒传播,我们采取比较强有力的隔离措施是为控制疫情所必要,但为控制艾滋病传播,这种隔离措施则是不必要的,因为冠状病毒通过飞沫传播,而艾滋病则仅通过血、性交和母婴垂直这三项途径传播。

第四,在采取隔离措施时对个人自由的限制应最小化(restriction minimization)。例如封城措施,不影响城内居民外出购买日用品活动,但鼓励大家佩戴口罩。

第五,必须及时地随时地和完整地将有关疫情的信息传递给所有公民,也要向邻国、邻地区和世界卫生组织报告,坚持透明性(transparency)。唯有坚持信息的透明性才能取得公民的合作。刻意隐瞒是犯罪行为。武汉市和湖北省方面一开始对疫情轻描淡写,并未立即取缔野生动物市场,且仍然要举办集体活动。这些向公民传达了误导的信息。

现在大家集中精力努力控制疫情,还不到总结教训和追究责任的时候。但我在《自然辩证法研究》2003年第6期1-5页发表的《SARS在我国流行提出的伦理和政策问题》一文中指出,在决策者或领导者的思想中必须明确,疾病不会随着文明的扩展而减少,反而会增加,因为随着人类活动在自然界的扩展而深入,我们会接触越来越多的物理、化学和生物的致病因子,因此必须时刻防备新型疾病的而发生。尤其是我们要正确对待野生动物,革除食用野生动物恶习。另一方面,我们各级政府必须将公共卫生置于医疗卫生的优先地位(预防第一),其中控制对社会施加严重疾病负担的物质使用障碍(如对烟草和酒精的依赖)更应置于优先地位,而武汉市在这方面的工作极差,基本上不执行在公共场所和封闭的会议室禁烟措施,开起党政干部会来,烟草依赖者肆意抽烟,强迫其他与会者抽吸二手烟,造成这些人员呼吸系统严重受损,面对病毒侵袭处于不堪一击的悲惨局面。上次SARS流行得到控制后,我参加的总结会上许多专家提出了SARS流行的科学问题,例如SARS病毒的传染源到底在哪里,它们如何从动物传染到人,然后又如何人传染到人,有效的试剂如何制备,有效的药物和疫苗如何制备,应将捕获和食用野生动物宣布为非法并加以严厉惩罚等等都没有落实。究其原因,一是我们决策者不重视,错误地认为SARS流行得到控制意味着已被消灭而不会再来(在总结会有人提出病毒可能因气温高而潜伏下来,并未消灭);二是科技政策的短视,只投资于能立竿见影的研究项目,这些三五年可能得不到结果的研究项目不愿投资,研究人员也不愿做这些不能短期发表论文的基础研究。

我这篇短文希望,我们国人能够一反黑格尔的结论,表明我们中国人是能够从历史汲取教训的。