李辉 | 贿赂中的自我道德化与嵌入性腐败:基于H市纪检监察机关档案的一项文本研究

摘要: 在案例中的贿赂交易过程中, 因此在案例中我们所观察到的多数贿赂行为都没有第三者在场, 贿赂行动中的行动者在实践过程中通过种种符号与象征行为

李辉,复旦大学国际关系与公共事务学院副院长,全国廉政学会学术委员会委员。主要研究兴趣为当代中国的腐败与廉政建设、东亚地区的民主转型、族群冲突的国际比较研究等。[图源:sirpa.fudan.edu.cn]

摘要

本文主要依据H市纪检监察部门的案件询问与谈话笔录文本,力图使用国家-个体关系理论模型,考察贿赂行动的实践过程。通过相关文本,笔者发现,以往将贿赂行为描述为一种不道德的交易行为,并不能准确揭示贿赂行为的本质;相反,贿赂行动中的行动者在实践过程中通过种种符号与象征行为,有将贿赂交易“自我道德化”的强烈倾向。而就经济学角度将贿赂行动描述为权力与金钱相交换的市场行为而言,也有将贿赂行为简单化的倾向,其与纯粹的市场交易行为本身有着本质区别。有鉴于此,笔者倾向于将贿赂界定为一种通过行动者的自我道德化表演,而嵌入在传统的礼物赠与行为与现代市场交易行为之间的特殊社会交换形态。

【刊发来源】《社会》2009年第6期

【转载来源】公众号:社會學會社

正文

由于东方人特殊的尊严感,他们似乎喜欢把对钱币真正的兴趣掩藏起来,就连合法的交易也不例外。 ——西美尔

一、问题的提出:当礼物遭遇国家

腐败通常被认为是发展中国家的一个痼疾,甚至因其难以治愈性而被很多学者称之为政治癌症,其发生方式必然带有发展中国家的特征。

McMullan在那篇具有开创性的文章《一种关于腐败的理论》(A Theory of Corruption)中,通过对西非的英属殖民地与前殖民地公共服务与政府腐败的考察,认为腐败滋长的主要原因来自西非社会旧的传统习俗和观念与现代国家建设之间的冲突(McMullan,1961:186)。贿赂作为腐败中最重要也最一般的表现形式,其背后必然带有这种冲突的逻辑。而这种遭遇所发生的冲突,在处于转型期的国家中是最容易出现的,中国同样也不例外。

在现代国家的框架下,“礼物赠与”(gift-giving)何以成为一种政治性的事件?这需要我们突破以往对腐败行为的研究的认知窠臼,采取一种“国家-个体”关系的视角,在这种视角下,我们可以将贿赂行为看做是个体化的礼物赠与行为与国家权力之间的冲突。Werner(1983:148)在1980年代对上世纪六七十年代发展中国家的腐败研究进行全盘清算的时候指出,“‘礼物赠与’(gift-giving)只有在强迫接受西方价值的时候才转化为一种腐败”。如果我们站在国家与个体关系的视角来看,就会发现,贿赂实际上是传统的“礼物赠与”行为与现代国家之间遭遇的一个结果。

许多学者可能会立即指责说这种观点模糊了传统的赠礼行为与作为腐败形式之一种的贿赂行为之间的界限。对于这种指责,当然可以理解,但是,通过对案例材料的解读,笔者发现,礼物与贿赂之间的判然二分只存在于法律规范(legal norms)中,而不存在于社会实践(social practice)中(Scott,1969),进行贿赂的行动者有十分强烈的愿望将其行为礼物化。其中的机制显然在于,因为前者是不为社会规范所允许的,而后者则在社会道德与社会规范的容许范围内。本文主要基于经济人类学的视角,试图回答这样一个基本问题:处于市场转型过程中的中国社会,行动者在展开贿赂行动的过程中,是通过何种机制将权力与货币的交易行为嵌入到中国传统的礼物-关系网络之中的?

二、文献回顾与嵌入性腐败概念的提出

(一)礼物与贿赂

一般来说,对“礼物”现象的人类学研究从M.莫斯开始到马林诺夫斯基及列维-斯特劳斯,再到萨林斯,对于这条线索已经有很多学者做过回顾(Yang,1989:38;阎云翔,2000:4-8;古德利尔[1996]2007;林升东,2006),而且与本文的主题并不是直接相关,因此在这里就不再赘述了。

The Flow of Gifts:Reciprocity and Social Networks in a Chinese Village,中译名《礼物的流动:一个中国村庄中的互惠原则与社会网络》,是阎云翔根据其博士论文而改写的专著,主要关注了人类学领域中一个十分经典的研究问题,即礼物交换。[图源:Amazon.com]

相对而言,对于中国社会中礼物赠与和交换现象的研究文献并不是很多,纯粹对中国实践中的礼物赠与现象的研究甚至可以说还不是很充分。但也有一些值得关注的成果,比如阎云翔的《礼物的流动》可以说是这方面的代表作。他认为,在中国的情境下,“礼物可以被视为一种符号,或一种依靠关系这一社会基础传达人情的工具”(阎云翔,2000:219);之后相继有一些关于中国乡村中的礼物赠与和人情消费的研究成果出现(顾伟列,2001;黄玉琴,2002;朱晓莹,2003)。而真正将礼物赠与行为与贿赂行为综合在一起进行研究的文献主要是杨美惠(Mayfair Mei-Hui Yang)和阿兰·斯玛特(Alan Smart)。杨美惠(Yang,1989)在《中国的礼物经济和国家权力》一文中,提出了“礼物经济”(gift-economy)的概念,并且认为要将中国的礼物经济现象置于国家权力的视野下来理解,中国的礼物经济就好比生存于国家权力这座“大厦”脚下的“小草”(同上:37),是个人应对国家权力的方式。但是杨美惠对礼物和贿赂之间的关系并没有阐释得十分清楚,只是认为在中国的情境中,礼物赠与同贿赂之间有清晰的界限(同上:48)。而这一判断恰恰是与其国家权力的视角相悖的,因为与国家权力关系最暧昧的礼物赠与正是贿赂。斯玛特(Smart,1993:389)看到了这一点,他认为在以往关于礼物的人类学研究中,忽视了一种特殊的交易形式——贿赂。并根据其对中国外商投资中的贿赂行为的考察,指出贿赂与中国人其他的礼物赠与行动有着相同的逻辑,也是一种人际关系的投资,贿赂并不是单纯的市场交易,而是有着很强的外部性——社会资本的产生。并据此得出结论,“礼物、贿赂与商品并不是可以严格以概念加以区分和标签的实体”(Smart,1993:405)。虽然斯玛特比杨美惠更进一步阐明了礼物与贿赂边界的模糊性,但是他也同样没有能够说明,行动者究竟是如何将贿赂与礼物化的,而这一过程的说明将是厘清礼物与贿赂关系的关键。

(二)嵌入性腐败

虽然在关于礼物的人类学研究中,对于贿赂问题的处理相对简单,但是在腐败研究领域中,贿赂是非常重要的概念。作为一个相对成熟的研究领域,西方腐败研究的知识积累路径还是比较清晰的,基本上是走了一条从道德论(Wraith&Simpkins,1963)到功能论(McMullan,1961;Leff,1964;Bayley,1966;Nye,1967),再经由后功能论(Heidenheimer,1970;Scott,1972;Waterbury,1973;Banfield,1975;Williams,1976;Moodie,1980)发展到嵌入论(Khan,1996;Johnston,1998;de Sardan,1999)这样一条路径。在这一过程中,腐败研究开始呈现多学科化,经济主义的理论视角开始受到挑战,尤其是来自经济社会学与经济人类学的腐败研究。约翰斯顿(Johnston,1998:70)提出了嵌入性腐败(entrenched corruption)的概念:“腐败是植根于(entrenched)、嵌入于(embedded)社会环境(social settings)之中的,这种社会环境即是腐败的结果又有助于维持这种腐败”。因此约翰斯顿认为,当下在许多国家大范围发生的腐败正是这样一种嵌入性腐败,这种腐败并不是因为制度不成熟而产生的特定时期的混乱现象,而是一种高度组织化的,并且深深嵌入在政治与社会情境之中的行动。其可怕性与严重性在于,它像一种寄生病毒,与政治和经济体制形成一种共生的关系,用经济学的术语来说就是它可以达到一种均衡(equilibrium),这种均衡一旦形成,将使得打破均衡,也就是反腐败付出很高昂的代价,这是任何一个国家所不愿意看到的现象。另外,嵌入性腐败还与地方性的文化有着千丝万缕的联系,德萨旦(de Sardan,1999)在对西非的各种腐败活动进行考察后发现,腐败是嵌入在谈判、礼物赠与、团结、掠夺性权威以及再分配积累(redistributive accumulation)等一系列活动的逻辑之中的(同上:25)。但是约翰斯顿并没有详细展开这一概念的核心逻辑,也就是腐败交易活动中的“嵌入性”(embeddedness)问题,以及这一活动的微观机制——自我道德化。本文试图利用现有的材料,对这一点作更进一步的阐述。

(三)嵌入性问题:寻租与庇护关系网

嵌入性(embeddedness)问题由波兰尼率先提出,波兰尼通过对经济人类学相关研究的回顾,认为在19世纪以自发调节的市场为核心观念的市场经济出现之前,人类经济是一直嵌入在社会之中的,“人类的经济是浸没(submerged)在他的社会关系之中的”(波兰尼,[1944]2007:39-40)。格兰诺维特将嵌入看作是连接经济行动与社会结构的理论节点,强调的是社会关系网络在现代经济行动过程中的作用,并且坚持认为“是社会关系、而不是制度安排或普遍道德,能在经济生活中产生信任”(格兰诺维特,[1985]2007:12)。因此,虽然都是“嵌入”,但波兰尼和格兰诺维特面对的却是不同的问题,前者的问题在于一个“脱嵌”(disembedding)的自我调节的市场社会的产生,将对人类社会带来什么样的后果;后者的问题在于,在经济行动中,到底是什么带来信任以降低交易成本,是制度、道德还是社会关系网络?

The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time,中译名《大转型:我们时代的政治与经济起源》。在这部关于经济史和社会理论的经典著作中,卡尔·波兰尼(Karl Polanyi)分析了工业革命的大转型带来的经济和社会的巨大变化。[图源:WordPress.com]

嵌入是普遍的,但是在分析不同的社会行动时,所面对的具体的嵌入性问题又是不同的。面对腐败问题,为了使得概念更为清晰,笔者认为嵌入性所要表达的是以下两者之间的关系,即契约关系与非契约关系。如果我们将腐败描述为以货币换取公共权力的排他性运作的契约活动,那么这种契约关系对非契约性的社会关系,如亲属关系、朋友关系、邻里关系等等的嵌入性要高于其他经济行动。如人们常说的“走后门”现象,其中开启“后门”的钥匙就是这种具有一定排他性的非契约关系。而所谓的“打通关系”指的是,货币是循着这种关系的脉络流动的,排他性的非契约关系作为货币流动的节点,掌握着货币流动的方向。

腐败研究中的两大经济学模型都是将腐败行为描述为一种契约关系。这包括布坎南和图洛克(Buchanan&Tullock,1980)的著名的“寻租”(rent-seeking)模型,以及克里特加德([1988]1998)的“委托-代理”(principal-agent)模型。二者都试图将腐败中的交易活动看作与市场中的交换行为类似的契约性活动,因为租金的概念可以一般化为“要素在一种制度或权利安排下能够获得的收入与它在另一种不同的制度或权利安排下获得的收入的差额”(赛明思、莫卡洛,2005:45)。因此,在这种理论框架下,腐败活动形成的仍然是一种契约关系。在国内学界,有学者使用经济学的委托-代理模型分析了合谋腐败中的“私下合约”,以及这种合约的“自我执行”机制(叶国英,2007:103)。笔者非常认可经济学模型对于腐败活动的分析,在某种程度上,腐败活动,尤其是贿赂活动确实是人类的一种典型的经济活动。然而,必须指出的是,这种经济分析范式忽略了这一特殊经济活动所产生的外部性——非契约关系。正如一些学者在批判寻租理论时所指出的:“在一种物质的、实际资产的生产性概念以及相应的浪费概念的前提下,用物质数量进行的寻租分析,是一种脱离了人们的偏好和社会制度组织的分析。”(赛明思、莫卡洛:2005:53)

前面提到,斯玛特认为在当下的中国社会,贿赂与礼物赠与活动一样,都可以产生社会资本,形成社会关系。用来分析腐败问题的最常见的社会关系模式为斯科特提出的庇护关系网络(patron-client network)。他使用庇护关系模式解释了东南亚的政治变迁,并对庇护关系模式的特征做了细致的界定:首先“互惠”是关键,换言之没有互惠不能成为庇护关系;其次庇护人与被庇护人是基于一种不平等的关系;再次,是一种“面对面”(face-to-face)的关系;最后庇护关系网有一定的扩张弹性(diffuse flexibility)(Scott,1972)。庇护关系虽然是一种面对面的关系,但是可以形成具有中间人(broker)的层级网络。Khan(1996:303)将腐败活动中的庇护网络分为两类:一类是世袭式庇护网络(patrimonial patron-client network),另一类是代理人式庇护网络(clientelist patron-client network)。以“头衔”为基础的世袭式庇护网络可能在非洲某些国家还能发现踪迹,但也已经是以头衔和现代科层制相结合的面目出现的“新世袭主义”(neo-patrimonialism)。通过诸多实证的案例可以发现,大量存在的是代理人式的庇护网络,在其中公职人员作为权力的持有者,充当庇护网络中的代理人,利用国家权力形成一个特殊主义的庇护网络。而嵌入性腐败就是指在中国地方政治与社会中,腐败活动中的交易与契约执行,是嵌入在种种非契约性的社会关系网络之中的。

基于对相关文献的梳理,大致可以归纳出这个网络的以下几个特点:(1)这种关系网络以对公共权力的排他性运作为目标,庇护也以这种运作的成功为基础;(2)这种关系网络有很高的扩张弹性,作为代理人的权力所有者,可以同时庇护多个委托人,而且所有的委托人都可以同时成为扩张网络的中间人;(3)这种关系网络的功能并不只是从事腐败活动,也同时承担着普通的社会交往功能,因此其没有很高的组织性。

(四)自我道德化

虽然可以证明腐败活动对社会关系网络的嵌入性很强,但紧接着的一个问题就是,这种嵌入性是通过何种微观机制发挥作用的呢?

这其实涉及一个更为普遍的社会学问题,就是行动者在采取非道德行动时是如何制造信任,以降低行动的道德成本的?笔者在“贿赂-赠礼”的实际案例中发现,行动者处在一种道德紧张之中,一方面行动者非常清楚地知道其行为的不合法与不道德性;而另一方面,行动者既然无法使其行为合乎法律(因为贿赂一经送出就失去了合法性),但行动者却在另一个方面下足了功夫,即采取种种策略使其贿赂行为合乎道德,以减轻贿赂赠与过程中行动者双方的道德紧张感。笔者将这第二种行为称之为行动者的“自我道德化”,即行动者一方面在做为社会道德所不耻的事情,一方面又要让这一过程进行得合乎道德,即使得贿赂行为在某种意义上获得礼物赠与的外观,从而减轻行动者的“罪感”——道德成本。

但是想证明上述假设并不容易,需要大量的实证材料来支持,尤其是如何获得行动者双方自身的想法。笔者在调研过程中接触到了一些纪检监察机关与司法机关允许查阅的部分贿赂案件的档案材料,从中发现,纪检监察机关的《谈话笔录》和司法机关的《证言笔录》(当然都是已经结案的档案)对于研究贿赂行为颇有价值,因为其中部分涉案人员对行为过程的描述非常详细。从这种详细的描述中,笔者发现,绝大多数的贿赂行为居然是“同构”的,不同级别、不同部门、不同时间的贿赂过程却有着相同的“赠与-接受”结构,之所以会出现这种同构性,笔者认为就来自于上面所提到的行动者的“自我道德化”动机。本文力图通过对贿赂过程的语义深描(thick description of discourse)揭示作为文化实践(cultural practice)的贿赂行动背后的自我道德化过程。

三、案例情况分析:国家表达中的贿赂与市场交换表象

在Sun(2004)对中国腐败行为在两次改革(1980-1992和1992-2002)中的次数分布情况的统计中,我们可以看到,贿赂在我国始终是比例最高的一种腐败形式:从1980年代到1992年,全部11种腐败形式中,贿赂所占的比重为35.6%,远远高于第二名贪污(embezzlement)所占比重的16.9%;而从1992年至2002年的十年间,贿赂的比重比上一阶段又有大幅度的提升,为58.2%,第二名仍然是贪污,但只有10.9%(同上:39)。在国家的表述中,贿赂被界定为:

“受贿”错误,是指党和国家工作人员或者其他从事公务的人员中的共产党员,利用职务上的便利,索取他人财物,或者非法收受他人财物为他人谋利益的行为。(《纪检监察机关案件检查工作实用手册》,2001:632)

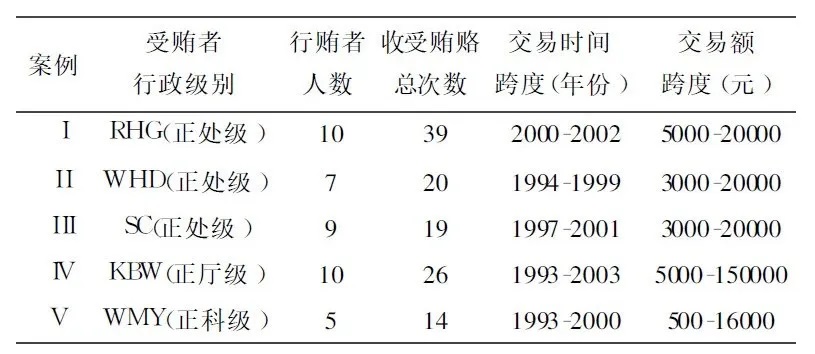

根据这一界定,笔者收集了2000年以来被H市纪检部门认定为“受贿错误”案件的五个案例。需要指出的是,由于本文主要聚焦于对贿赂行动分析,因此在选取案例时并没有特别的标准,只要是被检察及司法机关认定为“受贿错误”的案例,都在考察范围之内。以下是笔者对所收集的五个案例的一些基本数据的统计结果。

表1:五个“受贿错误”案例的基本情况统计

以上五个案例,交易时间总跨度从最早发生的案例Ⅳ中的1993年到2003年,共十年的时间;五个案例交易总次数为118次,涉及的行贿总人数为41人,五个案例中受贿者平均所涉及的行贿人数约为8人;交易总金额约为2903200元人民币(其中有几块手表和首饰没有计算在内)。

在进入深层分析之前,我们先简要地考察一下五个贿赂案例能反映出哪些相同的数据结构。 首先,从上表中我们可以看出,收受贿赂次数远远超过行贿者人数,也就是说每个行贿者不只对应一次行贿活动。而我们在五个案例中发现,行贿次数在不同行贿者之间的分布是不均匀的,由此可以推断至少有两种贿赂形式:一是长期交易;一是短期交易。在以上五个案例中,我们发现,从案例Ⅰ到案例Ⅴ都有一到两名交易次数特别多的行贿者。在案例Ⅰ中,总交易次数为39次,仅仅是A/Ⅰ和F/Ⅰ(注:此处所提及的A、B、C、D等符号,表示各案例(Ⅰ~Ⅴ)中“实际行贿者”的代码,如表中案例Ⅰ所涉及“行贿者”人数有10人,则分别用A/Ⅰ、B/Ⅰ……J/Ⅰ来表示;同理案例Ⅱ中涉及的行贿者7人,则分别用A/Ⅱ、B/Ⅱ……G/Ⅱ等表示。案例Ⅲ~Ⅴ同上理。)两个行贿者就占了16次,占总交易次数的41%,其中A/Ⅰ最多,有10多次;在案例Ⅱ中,总交易次数为22次,A/Ⅱ和D/Ⅱ占到了14次,占到总交易次数的63%;在案例Ⅲ中,总交易次数为18次,A/Ⅲ和B/Ⅲ占到了10次,占总交易次数的55%;案例Ⅳ中的I独树一帜,交易次数远远超过所有其他行贿者,一个人占到总交易次数的50%;案例Ⅴ中的D/Ⅴ也远远超出其他行贿1到2次的数量,占总交易次数的57%。我们发现,交易次数的多少可以影响到行贿者与受贿者之间的关系模式以及二者之间的信任程度,而这两点又直接关系到贿赂交易的制度化程度。但是我们仅仅把这其中每次交易都看作一次简单的市场交易的话,就无法解释这不同的关系模式对于贿赂行动的影响。

其次,如果我们考察在五个案例中贿赂金额的次数分布的话,就会发现,出现次数最多的是10000元,有30次;其次是20000元,有19次;第三是5000元,有12次。因此,我们可以判定,在贿赂行为中,交易的价格有一定的相对稳定性,尤其是在受贿者的行政级别相同的情况下,这种稳定性会更高。在以上所提及的五个案例中,行政级别最高的为案例Ⅳ的正厅级;行政级别最低的为案例Ⅴ的正科级;其余四个案例的受贿人都是正处级;通过对五个案例118次交易情况的分析,我们发现,影响贿赂金额的有以下三个主要因素:一是受贿人的行政级别,也就是权力,或者也可以说是控制资源的能力;二是行贿人的供给能力,从个体来看与行贿者个人经济能力有关,从整体来看与整个国民经济发展水平与速度也有关;三是回报,即行贿者希望通过贿赂所要达到的目标。如果从这三点来看,那么贿赂和市场交易行为非常类似,交易价格随着市场供需之间的关系而波动。但我们发现,在这三个因素之间是有冲突的,笔者注意到,虽然案例I、II、III行政级别相同,但由于其不同的职务,可支配的资源也是不同的,然而,他们收受贿赂金额的价格结构却惊人地相似,都在3000元到20000元之间。而且,笔者还注意到,行贿者根据不同的目标所付出的金额也不是按照市场价格严格波动的。

最后,需要指出的是,笔者并不是想通过这样几个简单的案例来否定关于贿赂的经济学解释,而是想指出,对于贿赂行为做单纯的经济学解释并不能完全揭示其全貌,而且也容易将这种行为简单化。本文力图转向“行动者的视角”,考察一下贿赂行动者本身在交易过程中的“处境”,及其在这种处境之下的真实想法是什么样的?笔者相信,通过这种考察,或许可以从中发现与单纯的经济学视角所看到的完全是另外一幅图景。

四、媒介、空间与行动者:贿赂行动各项结构要素的自我道德化

按照帕森斯的社会行动理论,一项“行动”需要包括,“(1)一个当事人,即‘行动者’;(2)为了说明起见,这个行动必须有个‘目的’,即该行动过程所指向的未来事态;(3)该项行动必然在一种‘处境’内开始,其发展趋势在一个或几个重要方面不同于该行动所指向的事态即目的。”(帕森斯,[1949]2003:49)贿赂作为一种社会行动,是具备以上这些结构要素的:进行贿赂的行动者,包括行贿者和受贿者;被贿赂的物品本身,也即贿赂完成所需要的交换媒介——货币;交易的目的,即贿赂行为所要达到的目标;最后是行动所实际展开的空间和“处境”。而这些结构要素,在贿赂行动中都被赋予了与人们平常眼中所看到的不同的意义,正是通过这种意义赋予,行动者在贿赂中,将本来为社会规范所不容的行为,进行了“自我道德化”,以降低其自身的道德压力。下面让我们通过案例所涉当事人的描述来具体看一下自我道德化的实际表现。

The Structure of Social Action,中译名《社会结构的行动》。在本书中,塔尔科特·帕森斯(Talcott Parsons)通过对十九世纪末至二十世纪初西方社会理论的代表人物马歇尔、帕雷托、涂尔干与韦伯的分析和吸收,重建了“一般社会行动理论”体系。[图源:Openlibrary.org]

首先来看最常见的交换媒介——货币。

案例Ⅰ问:你再回忆下与LXJ(F/Ⅰ)的经济交往情况?RHG答:LXJ派她的员工到我们的办公室,说:“快过节了,也不给你买啥了。”放下一个信封就走了,信封里有几千块钱,具体有多少,我没数,也不清楚。

案例Ⅱ问:钱是用什么包装的?WHD答:是用报纸包的,面值都是100元一张的,旧钱,共两沓,二万元。

案例Ⅲ问:XSJ(E/Ⅲ)公司送给你的两万元钱是什么票面的?用什么包装的?SC答:我记忆中是用信封装的,是100元票面新版人民币。

案例Ⅳ问:你与GYQ(I/Ⅳ)经济往来如何?给钱的具体过程谈一下。KBW答:1994年春节前的一天上午,GYQ来到财政厅我的办公室,对我说:“过年了,来拜个年。”GYQ从上衣口袋掏出一个信封放在我办公桌上,我推辞了一下,我们说了一会话,GYQ就走了,后我打开信封一看是1000元人民币。

在这里货币是作为一种礼物性的交易媒介而出现的,而并不是市场上流通的数字化象征,虽然其市场交换媒介的身份仍然存在,但是在贿赂行动中的货币要凝结着远远超过后者的价值。传统的关于“货币”的社会学理论,包括帕森斯在内,许多学者认为,“货币是一种真正制度化的交换手段,能确保相互期待和承诺(commitments)的普遍化,因为它基于一种制度上的保证,因为它通过简单的流通产生了一种在行动者之间的非正式信任”(参见马尔图切利,[1999]2007:60-61)。货币的背后是一整套现代政治经济与社会体系过程。但仅此一方面的界说还不够,我们在贿赂的过程中看到,必须是一种“礼物化了的货币”才能成为最理想的交换媒介:一方面,货币如西美尔([1900]2002:304)所说,“比其他任何价值形式都更适合于案中秘密进行不想为人所知的、一声不响的交易。……货币无定形的抽象特性使之可能投身到最变化多端、无限遥远的价值中去,因而也使它彻底逃脱了邻居窥视的目光”。在西美尔眼中,货币拥有价值投射的无限可能性与使其交易不为人知的隐匿性,但是西美尔没有意识到,货币的隐匿性可以消除行动者公共道德的压力感,但却无法消除行动者私人道德的压力感。作为贿赂交易媒介的货币,是拥有一件礼物所需要的象征性外观的货币,是经过道德包装的货币,是现代社会金钱的无限可能性与传统社会礼物的道德合法性二者的完美结合。礼物性与货币的结合,使得这种交换媒介既优越于市场交易中的货币,因为其没有文化和人情味,是肮脏的和冷冰冰的,市侩的和令人不齿的;也优越于纯粹的几乎失去实用性的礼物,因为收礼人可能只在收到的短暂瞬间产生一种虚伪的感激,而很少能达到预期的赠与目的。自我道德化的策略看起来稀松平常,但是却屡试不爽。一是质料上的包装,一般以“信封”和“报纸”作为材料,这种最朴素、最日常化的材料,一方面减轻了行贿者的道德压力,同时也不会刺激到受贿者的尊严。二是货币的整额化,以及面值的齐一化,我们在案例中看到,贿赂中几乎所有的货币都是整额出现的,并且面值都是一样的,行贿者试图对货币做这样的处理无非是想淡化在现代社会中货币本身所含有的“计算理性”,并赋予其礼物的外观。当然,这种整额化的形式本身并不能构成完整的“贿赂-货币”,因为它并不取消货币在现代社会中对无限可能性的投射,我们看到像5000~20000元这样的整额,远远超出通常的礼节性往来的金额。

Philosophie des Geldes,中译名《货币哲学》,出版于1900年,是西美尔(Georg Simmel)为数不多的大部头著作之一,主要阐释自近代以来的货币经济现象以及与它相关的社会文化现象。[图源:Deutsches Textarchiv]

其次是空间。交易所处的空间场所非常有意思,从案例中,笔者发现,发生交易最多的场所是办公室,比较多的是受贿者的办公室,但也可以在行贿者的办公室,如案例I。办公室作为独立的公共空间而存在,是在现代官僚体系建立起来之后出现的,按照M.韦伯(2004:67)的观点,现代理性官僚机构一经建立起来,就是与“非人格性”相互结合的。而办公室作为理性官僚的空间载体,理应是非私人化和非人格化的空间。但是我们在案例中可以发现,办公室作为公共空间和私人空间之间发生了界限模糊(blurred boundaries),私人赠礼行为在公共空间的频繁发生,使得这一现象十分有趣。下面我们来看一下案例中的情景:

案例Ⅰ

问:你把LXJ(F/Ⅰ)给你送钱的经过讲一下。

RHG:第一次是在2000年底,具体哪天我记不清楚。LXJ打电话给我,叫我吃饭,到LXJ办公室后,LXJ拿出1万块钱放在我的包里,当时我说:“你这是干啥,生意咱该怎么做还怎么做。”LXJ讲:“你开销大”。就硬把1万块塞到我包里,然后我们就上楼吃饭去了。

问:你回忆一下与ZSY(A/Ⅰ)之间不正常的经济交往? RHG:在我任厂长期间,ZSY逢年过节几乎都给我送钱,每次都是到我的办公室,用信封装着一沓钱,当时虽然没数,但估计每次都有1万块。

案例Ⅱ

WHD:[19]96年中秋节前的一天,ZXZ(D/Ⅱ)到我办公室讲:“过节了,给你送的钱。”(原话我忘记了,可能还提到过我出国的事)。我当时客气了一下,他讲你也别客气了,而后将用信封装着的钱放在我办公桌抽屉里,就走了。

WHD:[19]94年上半年一天,GHP(A/Ⅱ)到我办公室谈业务,临走时,GHP拿出2万元给我,我推辞一番后收下了。

从案例文本中发现,办公室作为公共空间并没有给贿赂行动者双方造成任何道德上的压力,在办公场所的交易从容自如。行动者早已模糊了办公室的公共性与私人性,抑或这种模糊化行为是有意为之,因为赋予办公室以私人性对于行动者是非常有利的,这样可以减少官僚体系的刚性,使得办公空间不仅可以承担作为处理公共事务载体的功能,又是私人“关系活动”的重要空间。而贿赂之所以在这种公与私相混合的空间频繁发生,正是利用了办公室作为一种混合空间的优势。而在这种混合空间中,行动者讲贿赂行为自我道德化的策略非常简单,既可以将一次贿赂行为作为一次公事来进行,如在案例I中,行贿者到受贿者的办公室谈业务,谈完业务之后,贿赂活动也不知不觉地结束了;也可以当作一次私人拜访,如在案例I中的“聊天吃饭”,和案例I中的“过节拜年”等。前者是试图使得贿赂行动“日常化”,交易过程中双方闭口不提钱的事情,而只谈公事,或者吃饭闲聊;后者是使得贿赂行动“节日化”,因为节日可以使得礼物的交换获得社会规范上的合理性。无论哪种策略,都是在制造一种贿赂行动“正常化”的影像。

最后看行动者。在案例中的贿赂交易过程中,都是只有两人在场——行贿者与受贿者。

案例Ⅰ

RHG:每次送钱都是在我的办公室,没有其他人在场,只有我和DYC(G/Ⅰ)两个人。

案例Ⅳ

KBW:有一天,ZJ(A/Ⅳ)来到我家,在我家客厅给我送了10万元现金(都是百元面值),我记得钱是用一个手提袋装着的。当时我家属不在,只有我们两人在场。

在二人的交往行动中,双方都感到来自社会道德的压力,而极力使得交往过程私密化,因此在案例中我们所观察到的多数贿赂行为都没有第三者在场。但是这并不意味着在这一行动过程中没有“他人”在场,因为从行贿者的角度来看,“受贿者”就是一个“他人”,从受贿者的角度来看也一样。双方互为他人,而这个他人是有着道德判断力的。因此,虽然是私密化的二人交易,但行贿者的不道德行为是暴露在受贿者目光之下的,而受贿者更加不利,因为他才是真正被“收买”的,在接受贿赂的那一刻,他向货币低头的整个形象都要向行贿者所呈现。因此,受贿者考虑的是如何既能获得货币所蕴含的几乎无限的可能性,同时又要维持住自己的尊严。下面,我们就来考察一下行动者双方是如何使用一系列自我道德化策略,来使得贿赂过程“仪式”化的。

五、“不识”、“说服”与“共谋”:贿赂过程的自我道德化“表演”

Gupta(1995)在“Blurred Boundaries:The Discourse of Corruption,the Culture of Politics,and the Imagined State.”(《被模糊的边界:腐败的话语,政治文化与想象的国家》)一文中讲了一个贿赂行动失败的故事,由于篇幅原因这里就不逐文翻译了,故事大概内容如下:

在印度,Sharmaji作为一位基层的国家公职人员,负责5到6个村落的土地管理工作。他的“办公室”只是一间十分狭窄的小屋子,开在街边,随时迎接委托人的到来。人们来到这里的目的一般有三个:在一块土地上增添或者抹去某人的名字;在兄弟之间分割土地;解决一件关于耕地的纠纷。办理这些事情是要“花钱”(cost money)的,但是在大部分情况下,所需要花费的金额是众所周知(well-known)并且是固定的(fixed)。但是无论这种贿赂交易多么公开,在表演方面(performative aspect)也要掌握一定的技巧。一天下午,两位年轻的农民来到Sharmaji的“办公室”,要求在一块土地上加上他们的名字。他们看起来十分紧张,与Sharmaji谈话时十分没有自信。年轻人知道要给钱,便急忙要出钱请Shamarji做这件事,但显然是第一次做这种交易,完全不知道要给多少。最后拿出的钱数远远小于“众所周知”的价钱。年轻人知道以后便询问周围的人确切的金额,但Sharmaji笑道:“去搞清楚到底需要多少钱,来将你的名字放在土地注册文书上吧。”然后就离开去吃饭了(同上:378-381)。

故事给人留下最深刻印象的是,交易之所以失败,和市场交易不同的是,不是行贿者不愿意给钱,反而是“急于”给钱,而受贿者对于年轻人的这种“演技”十分不满意,但并没有直接告诉年轻人价钱,而是让他们“自己去搞清楚”,其实这里不是简单地让他们去搞清楚多少钱,而是让他们搞清楚怎样才是真正的贿赂交易。Gupta的结论是:“行贿‘实践’不是像年轻人所了解的,是项简单的经济交易,而是一种文化实践(cultural practice),要求很高的表演能力(performative competence)”(同上:381)。Gupta虽然在对印度的贿赂实践进行人类学研究的过程中看到了贿赂与一般的市场交易的区别,但是他并没有指出,一项成功的“表演”需要哪些技巧。虽然无法接触贿赂的实际表演过程,但是从文本的字里行间,我们也许可以参透一些贿赂行动者“表演”技巧的蛛丝马迹。

西美尔在对贿赂现象的研究中指出,受贿者的自尊心对于贿赂行为的影响是巨大的:“乐于接受贿赂的人用奇怪的自尊心保持或起码隐藏起他的身份,这种自尊心发源于贿赂行为与整个受贿者的关系,它既反映在他不接受小数额的贿赂,也反映在(甚至当这个不存在时)他那种有点庄重严谨、显得占了上风的行为里,他这样的行为好像倒把行贿者的角色还原成了受贿者。”(西美尔,[1900]2002:304)我们在案例文本中可以清晰地看到西美尔所描述的现象,但是西美尔的描述只揭示了贿赂行为的一个方面,即受贿者保护自己不受道德贬抑的策略,即试图让自己显得庄重而使得行贿者处于道德不利的地位。行贿者为了成功的达成贿赂的目的,有时会故意迎合受贿者的这种策略,进行自我贬低,但是,笔者注意到,在大多数时候,在贿赂的过程中,已经形成了一种道德上的“共谋”,即行动者双方采取一种对合的策略,使得在交易过程中,双方都可以维持自己的道德尊严,又可以达到贿赂的目的。笔者认为,行动者主要是采取以下三种策略来维持主体价值的尊严的:首先是一种有意识的“不识”;其次是行贿者对受贿者的“说服”,这种说服很大程度上不是语言的作用,而是诉诸一种行为仪式的过程;最后是“共谋”,行动者双方达成一致,完成整个贿赂的仪式。而且这三个方面是相互加强的,对于行贿者来说,不识可以说是成功说服的必要条件;而说服的显著结果就是达成共谋。

(一)“不识”

布迪厄([1980]2003:177)认为在礼物交换过程中存在一种“不识”(misrecognition),这种不识指的是一种赠与人与受赠人双方的“未言明的计算”。在布迪厄看来,这种交换主体所可以维持的主观不识,是维系礼物交换中原始的慷慨行为得以再生产的保证。而在案例中,我们同样可以发现这种“有意识的不识”这样一个矛盾的结合体。贿赂的本质是交易双方理性计算的产物,但是在案例中我们看到,这种理性计算没有产生契约式的市场行为,反而采取的是一种礼物化的策略。这种策略主要表现在两个方面:

一是行贿者在行贿过程中将货币所要达到的真实目的与其在贿赂过程中所声称的目的二者相分离,这一点所有的案例都能够提供支持,但是有一个案例最为典型,对比一下受贿者前后两次叙述就可以清楚地看到这一点。

Le sens pratique,中译名《实践感》,是布迪厄(Pierre Bourdieu)的重要著作。通过对卡比利亚(阿尔及利亚)柏柏尔人社会的观察和研究,作者反思自身的社会学实践,揭示并分析了实践逻辑与学术性思维的差异,指出人类学研究要成为真正的科学,就必须对科学实践和行为和工具,对研究者与其对象的关系实施客观化。[图源:Amazon.com]

案例Ⅱ

WHD:在重庆住的宾馆房间里,GHP(A/Ⅱ)给过我钱,当时钱是用纸包着的,是GHP交给我的。钱是在我住的房间给我的,钱是GHP的弟弟拿到房间交给GHP的,GHP又交给我的。GHP当时讲:“留你们出差用”。

WHD:我自从收受GHP,对GHP提出的要求也随之改变了许多,并安排麂皮销售部门对他要给予多加关照。麂皮能多给点就多给点,发货时能快一些就尽量快一些,能做到方便一点就方便一点。之后,每月在计划给各个地区的麂皮销售安排时,给GHP比以前多了。尤其是比西南地区其他客户要多许多,并将GHP作为麂皮的重要销售客户来对待。这样GHP替代了西南地区的其他客户,成为西南地区唯一经营我们单位麂皮的销售客户,最终实现了麂皮在西南地区的销售总代理。

二是受贿者从不当面清点钱的数目,最多用手摸摸厚度,这也是西美尔所说的“维持尊严”一种表现: 案例I RHG:DYC(G/Ⅰ)每次向我们厂发一列车煤,与我们厂结过帐拿过钱后,都送给我一个信封装着钱,具体装着多少钱我也没数过,但估计有5000元左右。

案例II

WHD:他把信封放在我抽屉里,他走后,我看是50元票面的,我当时没有点数,用时才知道是5000。

案例IV

KBW:1996年春节前的一天,GYQ(I/Ⅳ)来到我办公室,见面后,他从上衣口袋里掏出一个信封放在我的办公桌上,他走后,我打开信封,内装都是百元面额的美元。

(二)说服

因为这种有意识的“不识”,使得其成为一种“共识”性的不识,而由于这种伪装的不识中存在着“共识性,”使得行贿者的“说服”技巧尤为重要,如何引导整个交易过程,将不识的伪装套在受贿者的身上,是行贿得以成功的关键所在。而这主要表现在行贿过程中的一个细节,即受贿者基本不伸手去借钱,好像其接受这件“礼物”是处于对行贿者的尊重,是处于礼节而收下的。

案例Ⅰ

RHG:LXJ(F/Ⅰ)硬把钱放在我的包里,当时我是不愿意收的,她硬把我的包打开,把钱放进去,然后又把我的包拉链拉好。

案例Ⅱ

GHP(A/Ⅱ):[19]97年有一笔,是上半年,我找WHD处理质量问题时,当时我们谈了一会话,我将2万元现金交给W,W不愿收,我把钱放在W办公桌的小桌上,就走了。

案例Ⅲ

SC:时间是在7月上旬的一天上午,我在办公室接待来办事的人员,RSC把我喊到接待室告诉我小矮柜抽屉里有XSJ(E/Ⅲ)公司送的两万块钱,接着他又说:“我还有其他事”,关上接待室的门就走了。 (三)共谋

Gupta在他的故事中指出了行贿者在行动中需要很高超的“表演技巧”,但是我们在案例中看到,在中国的贿赂实践中,这种表演不是单方面可以达成的,而是行贿者与受贿者相配合的“表演”。我把这种表演称之为一种“共谋”(conspiracy),这里的共谋不仅对于“外界”(即外在于行动者双方的场域)来说是隐匿的,甚至对于行贿者与受贿者本身来说也是心照不宣的。行动者双方在行贿过程中试图通过这种心照不宣的共谋式表演,达到自我道德化的目的,以降低在行贿过程中社会道德对主体造成的罪感压力,这是本文对贿赂实践的最本质判断。不识可以说通过以上种种“表演,从双方达成一种共识性的不识,绝不直接提及交换中的计算;到行贿者从语言到行动上的说服”,以使受贿者将货币当作一件礼物接受下来。行动者双方的这种“默契”,可以说十分巧妙地代替了市场交换中的“契约”,既使得整个交易过程礼节化,交易媒介礼物化,交易行为日常化,又可以达到交易最后所要生产出的目的。可以说这种默契是共谋的,并不是单方面可以造就的。同时,这种默契又是维持贿赂行为“再生产”的保证,正如礼物交换中的慷慨实际上是虚构的,它是为了保证礼物交换再生产一样。那么,这种获得礼物外观的贿赂行动,与真正的礼物交换有什么样的区别呢?

六、颠倒的逻辑:从“礼的物化”到“物的礼化”

以传统的经济学视角来看,贿赂实践与普通的经济交易行为并无不同,可以将行贿者与受贿者之间的关系简化为一种委托-代理关系。但是这种视角忽略了文化嵌入性对于贿赂活动的影响,其结果是必然将各种腐败行为简化为一种经济行为,而看不到这种复杂的交换行为背后的深层逻辑,以及其对整个社会文化的嵌入性。可以说,贿赂行动者在整个表演过程中的“自我道德化”策略,使得贿赂行动比之一般的经济交易行为渗透了更多的“道德经济”成分在里面。德萨旦(de Sardan,1999)就直接将这种现象表述为“腐败的道德经济学”(同上:25),并且认为,在非洲,“许多轻微腐败的实践都可以归于‘礼物’类型”(同上:39),而且,在非洲,“腐败与日常实践(everyday practice)之间只隔着一层薄薄的纸”(同上:40)。但是德萨旦与Gupta一样,也没有指出这层薄薄的窗户纸到底是什么,无论文化对于贿赂行为的嵌入多么深入,贿赂在现代国家的框架下始终不可能成为礼物赠与,这也是为什么笔者只能将其称为“自我道德化”的原因。而且,在礼物赠与遭遇到现代国家之后,真正的礼物赠与逻辑与贿赂实践的逻辑恰好是颠倒的。

前者是一种“礼的物化”,即以物化的形态来表达礼的观念,其着眼点在于“礼”,以及这种礼中所蕴含的种种赠与、接受、回赠等一系列义务,这是一种作为整体互赠的社会行为,这与杨美惠(Yang,1989)的礼物经济(gift economy)有所区别。她在对礼物经济的分析中,其实已经不自觉地将着眼点转向了“物”,而笔者认为,真正的礼物赠与,物只不过是一个载体,物的整个循环过程是为了完成一系列“礼”的观念传递。

Gifts, Favors, and Banquets:the Art of Social Relationships in China,中译名《礼物、关系学与国家:中国人际关系与主体性建构》,杨美惠力图通过该书呈现在1980年到1990年间,关系在中国大陆是如何运作并将这一系列的实践置于国家再分配经济、初现端倪的市场经济以及毛崇拜的背景当中去。[图源:muse.jhu.edu]

而后者是一种“物的礼化”,即以礼的外表来包装物,其着眼点在于“物”,礼只不过是行动者所借用的策略资源而已,因为前面一种礼的观念在长久的社会发展中已经获得了道德合法性,作为一种规范存在于社会之中,并且为社会中的成员所熟知。因此,借用这种“礼”来作为策略资源,既是行动者最容易想到的,也是最容易为行动双方达成共谋的。礼与物相比反而成为第二位的,是为了物的送出与服务的“回赠”而存在的。

七、结论:自我道德化表演与嵌入性腐败

回到文章开篇所提出的问题,即在市场转型中的中国社会,贿赂是如何将自己包装成为传统的赠礼行为而嵌入到国家权力的运作过程之中的?本文的基本结论是,贿赂作为一种特殊的社会交换行为,行动者通过自我道德化的表演这一微观的社会过程,将违犯国家法律的贿赂行为包装成为一种符合中国传统习俗的礼物赠与行为,从而使得腐败活动嵌入到中国的传统社会情境之中。而中国目前转型过程中所发生的大量其他形形色色的腐败活动,都以这样一种微观的社会过程为基础,笔者将这样一种与市场化同步进行的腐败活动称为嵌入性腐败。

现代国家的国家权力对于个体日常生活的介入,使得人们生活中原本清晰的各种疆界变得日益模糊,这在腐败现象中表现得尤为明显。在传统的社会规范上构建现代国家权力的努力,一个后果便是造成了公域与私域界限的模糊,国家一方面看到这种模糊造成的不利后果,试图划清界限,但另一方面又发现,在划清界限的时候削弱的恰恰是国家自身的权力,因此又不舍得放弃对私域的控制;而这种公私的模糊不清造成了贿赂与礼物之间的暧昧、尴尬:这包括国家与个人边界的模糊,工作与生活边界的模糊,行动者带着这些模糊性在日常生活的戏剧中出演各种角色。在当下的中国,贿赂是嵌入在社会与文化规范中的实践形式,行动者“自我道德化”的表演更有意地强化了这种模糊性。

**本文原载于《社会》2009年第6期。为阅读及排版便利,本文删去了部分注释,敬请有需要的读者参考原文。

**图片及说明来源于社會學會社,原编辑/排版:罗尼;审核:松鼠/晓東

责任编辑:张伟东